失敗しない!あなたに合った金庫のカンタンな選び方

金庫には、性能・形・大きさ・鍵のタイプなどが異なる、さまざまな種類があります。

金庫を買おうとして、

「容量以外に、何を基準に金庫を選んだらいいんだろう?」

「金庫を選んだり、使用したりする際に気をつけるポイントは何?」

「鍵は、けっきょくどのタイプがオススメなの?」

と、迷ってしまうことも多いですよね。

金庫を選ぶときは、何よりも自分の目的に合った金庫を選ぶことが大切です。

そこでこのコラムでは、金庫選びで失敗しないための

- 自分に合った金庫の選び方

- 金庫の選択・使用の際に気をつけるポイント

について、分かりやすく紹介します。

コラムに沿って選択していくだけで、金庫選びがずっとラクになりますので、ぜひチェックしてみてください!

(コラムの内容に合わせたリストも用意したので、もしよければ、ほしい金庫について選んだ内容をメモするのに使ってくださいね。)

また、金庫を選ぶために必要な、金庫の種類についての情報を『買う前に知りたい金庫の種類!耐火金庫ができることは?鍵の特長は?』に詳しくまとめました。

併せて参考にしてくださいね。

Step1.金庫の性能を選ぶ〜『何から金庫の中身を守りたいか』〜

『金庫は、大切なものを守ってくれるもの』と考えている人が多いと思います。

では、具体的に『何から守ってくれるか』、知っていますか?

金庫には、中身を守るための性能が3種類あります。

- 火災から守る『耐火性能』

- 窃盗から守る『防盗性能』

- 水から守る『耐水・防水性能』

すべての金庫に、ぜんぶの性能があればいいのですが、残念ながらそうなってはいません。

さらに、性能が高い金庫ほど、

- 値段が高い

- 金庫そのものが重い

という点についても考えなくてはいけません。

ですので、金庫を選ぶときはまず、あなたが『何から』金庫の中身を守りたいかに合わせて、

- 『耐火性能』『防盗性能』『耐水・防水性能』のそれぞれが必要か

- 必要な性能はどのくらいのものか

を考えてみましょう。

下に用意したチャート図を使って、質問(Q)に答えながら、あなたに必要な金庫の性能を選んでみてください。

さらに、チャート図の下に、それぞれの質問に答えるためのポイントを性能の種類ごとにまとめました。

質問の答えを選ぶのに迷ったり、分からないことがあったりしたときは、そちらを参考にしてくださいね。

また下記では、金庫を選ぶ上で、とくに重要な点を紹介していますので、お見逃しなく!

全員チェック①【見逃さないで!】防盗性能を高める方法

全員チェック②『金庫 in 金庫』活用法

Choice1 火災から守りたい〜耐火性能を選ぶ〜

金庫の3つの性能の中で、より多くの金庫に備わっているのが『耐火性能』、つまり火災から中身を守るための能力です。

ですので、金庫を選ぶときは、まずはこの耐火性能から選んでみましょう。

Q1. 火災から金庫の中身を守る耐火性能はいる?

-

いる

→ さらに耐火性能の種類・時間を選ぶ(Q2へ進む) -

いらない (鍵がかかればいい)

→ 耐火性能がない金庫(保管庫)を選び、Step2へ進む

ここがポイント

『火災で焼失したくない・価値を落としたくないもの』を金庫にしまいたい場合は、Aを選びましょう

『大切なものをしまう場所として、鍵がかかる保管場所が欲しい』という場合は、Bの耐火性能がないタイプ(保管庫)を選ぶこともできます。

(金庫の業界団体である日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会(日セフ連)では、金庫を『耐火性能と防盗性能があるもの』と定義しています。

そのため、耐火性能がなく鍵だけがかかるものは、『金庫』と呼ばれないことも多いです。)

耐火性能がない保管庫は、火災から中身を守ることはできませんが、耐火性能がある金庫に比べて、値段が安いというメリットがあります。

Q2. 金庫の中にしまいたいものはどれ?

-

熱に強いもの(紙類・ダイヤモンドなど)

→ 一般紙用を選ぶ -

熱に弱いもの(デジタルメディア・真珠・時計・美術品など)

→ デジタルメディア用を選ぶ -

『試薬・薬品』または『鍵』

→ 専用の金庫を選ぶ

→ 全員、Q3へ進む

ここがポイント

『52℃を超えると壊れたり、価値が下がったりする可能性がある、熱に弱いもの』を金庫にしまいたい場合は、Bを選びましょう

『金庫にしまいたいものが、熱に弱いのかどうか』が分からないときは、つぎのような方法で確認しましょう。

- 製造したメーカーや、購入した店舗に問い合わせる

- 専門家に問い合わせる

とくに、宝石は種類によって熱への弱さが違うので、購入した宝石店に確認するのがオススメです。

また、ものによっては『本体は熱に強いが、ケースなどの付属品は熱に弱い』ということもあります。

ですので、金庫にしまいたいものは、その付属品についても熱に弱いかどうかを確かめておくようにしてください。

【例】

| A(一般紙用)を選ぶもの | B(デジタルメディア用)を選ぶもの |

|---|---|

|

現金 重要書類 小切手 金 ダイヤモンド サファイア ルビー |

デジタルメディア(CD・フラッシュメモリなど) 電子機器 真珠 エメラルド オパール コハク 時計 美術品 |

Cの『試薬・薬品』や『鍵』の場合、専用の『薬品保管庫』や『鍵保管庫』があります。

薬品保管庫には耐薬性能があるなど、入れるものの性質・特徴に合わせたつくりになっていますので、まずはこれらを検討してみましょう。

このような『決まったものを入れるための金庫』については、『金庫の種類』をまとめたページでも紹介していますので、参考にしてみてくださいね。

Q3. 何時間、火災から守りたい?

- 30分

- 1時間

- 2時間

- 3時間

- 4時間

- そのほか(90分など)

→ 全員、Q4へ進む

ここがポイント

家庭で使う場合は1時間、オフィスで使う場合は2時間の耐火性能を軸に、『予算』と『床が金庫の重さに耐えられるか』を考慮して選びましょう

一般の家庭向けに販売されている金庫の場合、2時間の耐火性能があるタイプもありますが、主流は30分から1時間の耐火性能があるタイプです。

耐火時間は長いに越したことはありませんが、耐火時間が長い金庫ほど、

- 価格が高くなる

- 金庫そのものが重くなる

という点も考えなくてはいけません。

とくに、重さのある金庫を設置する場合は、床の補強などを行わなければならないこともあります。

一方、一般的にオフィスビルなどの床は、住宅の床よりも、重いものを置いても大丈夫なように設計されています。

また、大きい建物ほど、火災が起きたときに消火に時間がかかる傾向にあることも考慮し、必要な耐火時間を選ぶことが大切です。

ちなみに、建物の床がどれくらいの重さに耐えられるかは、建築会社や建物のオーナー・管理会社などに確認すれば、知ることができます。

一生懸命『火災から金庫の中身を守ること』を考えているわけですが、そもそも『火災の被害には遭いたくない』ですよね。

消防庁のまとめによると、2018年に起きた建物火災の件数は20,764件、1日平均で56件以上の火災が起きています。

出火原因が判明している中では、

- コンロ

- たばこ

- 放火

が上位となっていて、ストーブ・配線器具・電気機器などが続きます。

火災では、火元がより激しく燃えることが多いです。

ですので、火元となりそうな

- キッチン

- 暖房器具を設置しているところ

などから離れた場所に金庫を設置する、などの工夫をすると同時に、火災を起こさないように、火災につながりそうな危ない習慣がないか日常生活を見直してみましょう。

最近、電子レンジで肉まんを加熱しすぎて、肉まんが爆発し、火災に至る事故が増えているそうです。

家電はとくに火災の原因にもなりやすいので、適切な使用をするように心がけましょう。

Choice2 窃盗から守りたい〜防盗性能を選ぶ〜

耐火性能のつぎに注目するのは『防盗性能』、窃盗から金庫の中身を守る能力です。

防盗性能は、JISや日セフ連が決めた規格があります。

「防盗性能のある金庫がほしい!」

と考えている方も多いのではないでしょうか。

ここからは、そんな防盗性能の選び方とポイントを紹介していきます。

Q4. 窃盗から金庫の中身を守る防盗性能はいる?

-

ぜったいにいる

→ さらに防盗性能の種類を選ぶ(Q5へ進む) -

なくてもいい、もしくは、いらない

→ 水に対する性能を確認する(Q7へ進む)

ここがポイント

『予算』『設置場所の床が金庫の重さに耐えられるか』のほか、『ほかの方法で防盗性能を高められないか』を検討して、選びましょう

じつは、防盗性能はオフィス向けの大きな金庫には備わっていることが多いのですが、逆に家庭向けの製品では、防盗性能が備わっている金庫はそれほど多くありません。

さらに、防盗性能も性能が高いほど

- 高価

- 金庫が重い

という傾向があります。ですので、耐火時間を選んだとき(Q3)と同様に

- 予算

- 設置場所の床などが、金庫の重さに耐えられるか

といった点も踏まえて、防盗性能が必要かどうかを判断しましょう。

また、窃盗から金庫の中身を守るには、金庫の性能以外にも重要なポイントがあります。

以下に、まとめて紹介しますので、ぜひチェックしてみてください!

JISや日セフ連規格の防盗性能がなくても、つぎのような方法で、窃盗から中身を守る能力を高めることが可能です。

- こじ開けや持ち去りに対する、アラームがついている金庫を選ぶ

- 錠部分が破壊されると扉にロックがかかる、リロッキング機能がある金庫を選ぶ

- 金庫に見えない見た目の金庫を選ぶ

- 金庫や保管庫に、移動や衝撃を感知する金庫用のアラームを設置する

- 専用の器具を使って、金庫を床や壁に固定する

- 金庫の持ち去りを防止するベースボードを利用する

- 金庫の設置場所を見つかりにくい場所にしたり、カンタンに持ち出せる窓などから離れた場所にしたりする

住宅やオフィスに忍び込んでものを盗む侵入窃盗の場合、犯人は『犯行にかかる時間が長くなるほど、犯行を諦める』という傾向があります。

上記のような方法で、金庫を

- 壊す

- 持ち出す

といった窃盗行為に、より時間をかけさせるような対策を取りましょう。

じっさい過去には、連続した金庫の持ち去り事件において、金庫を固定していたオフィスだけが被害に遭わずに済んだ、という例もあります。

さらに

- 侵入経路となりうる玄関や窓などに対策をする

- セキュリティシステムを導入する

など、金庫を設置する建物全体の防犯を見直すことで、窃盗の被害に遭うリスクを減らすことが大切です。

Q5. どんな手口の窃盗から金庫の中身を守りたい?

-

バールなどの手動工具を使った窃盗

→ 耐工具性能(TS)を選び、水に対する性能を確認する(Q7へ進む) -

ドリルなどの電動工具を使った窃盗

→ 耐工具性能(TL)を選び、さらに時間を選ぶ(Q6へ進む) -

バーナーなどを使った大掛かりな窃盗

→ 耐溶断・耐工具性能(TRTL)を選び、さらに時間を選ぶ(Q6へ進む)

ここがポイント

『大掛かりな窃盗の被害に遭う可能性があるか』を考慮して選びましょう

家庭向けの金庫で防盗性能が備わっているものは多くありませんが、備わっている場合は、多くがAの性能です。

防盗性能のある家庭用の金庫がほしい場合は、Aの性能がある金庫を選ぶことになるでしょう。

一方、BまたはCの防盗性能がある金庫は『防盗金庫』と呼ばれ、金庫の中でも『防盗性能』を重視した製品で、そのほとんどがオフィス向けになっています。

BとCの性能で迷ったときは、『同じような収納物が、バーナーなどを使った大掛かりな窃盗の被害に遭った例があるか』という点から、どちらの性能を選ぶかを考えるといいでしょう。

性能が高い金庫ほど、『高価で金庫そのものも重い』と紹介してきました。

防盗性能は、その傾向がとくに強く、製品によっては1500 kgを超える場合もありまので、必ず設置場所が金庫の重さに耐えられるかを確認するようにしてくださいね。

(軽自動車1台の重さが600 kg〜1200 kgくらいなので、相当重いことが分かりますね。)

ちなみに、金庫に関する窃盗で多い被害は、つぎの2つです。

- こじ開け

- 持ち去り

さらに『こじ開け』では、バールや金切りノコギリなどを使った手口が多くなっています。

Q6. 何時間、窃盗の破壊行為から守りたい?

- 15分

- 30分

- 60分

→ 全員、Q7へ進む

ここがポイント

『金庫の固定』や『セキュリティシステムの導入』などの対策も検討しながら、選びましょう

防盗性能の時間も長いに越したことはありません。

しかし、さきほども紹介したように、侵入窃盗の犯人は犯行に時間がかかるのを嫌がります。

金庫を狙う窃盗犯の中には、あらかじめ『5分』『3分』などとタイムリミットを設け、その時間内に犯行が完遂できない場合は、そのまま何も盗らずに逃走する犯人・グループもいるほどです。

『こじ開けに時間をかけるくらいなら、金庫ごと持ち去るか、諦めてほかの金庫を狙ったほうがいい』と考えるわけですね。

このことからも、侵入防止策や金庫の持ち去り対策が、いかに大切か分かっていただけると思います。

ですので、『【見逃さないで!】防盗性能を高める方法』で紹介した方法やセキュリティシステムを導入するなど、さまざまな防犯対策を取り入れた上で、

- 必要がある

- 設置場所の床が金庫の重さに耐えられる

場合は、より長い時間の防盗性能がある金庫を選ぶようにするといいでしょう。

Choice3 水から守りたい〜耐水・防水性能を選ぶ〜

『耐水・防水性能』は『耐火性能』『防盗性能』に比べると、広く普及している性能であるとはいえません。

しかし近年、水害の被害が増えていることからも、とても重要な性能の1つです。

それでは、金庫の中身を水から守る性能の選び方・ポイントを見ていきましょう。

Q7. 水から金庫の中身を守る性能はいる?

-

ぜったいにいる

→ 水から守る性能の種類を選ぶ(Q8へ進む) -

なくてもいい、もしくは、いらない

→ Step2へ進む

ここがポイント

『ぜったいに水や泥に汚されたくないもの』がある場合は、Aを選びましょう

『替えのきかない重要書類やデジタルメディア、貴金属など』を水から守りたい場合は、Aを選びましょう。

一方、たとえば紙幣は濡れたり汚れたりして使えなくなってしまっても、残っていれば交換してもらうことができます。

じっさいに東日本大震災では、流出した金庫が落しものとして警察に届けられ、中にあった現金の99%以上が持ち主へ返されています。

注目すべきは、『これらの金庫のほとんどが耐水・防水性能のない金庫だった』ということです。

また、金庫の中身を水から守る性能がいるかどうかは、『金庫を設置する建物などが、水害の被害に遭う危険があるか』という点から考えることもできます。

ハザードマップを確認して、浸水の危険が高い地域の建物に金庫を設置する予定であれば、対策を取るようにするといいでしょう。

Q8. どっちの性能がほしい?

- 消火活動の放水などを想定した耐水性能

- 水害などを想定した防水性能

→ 全員、Step2へ進む

ここがポイント

水害の被害に遭う危険がある場合は、Bを選びましょう

『耐水性能』と『防水性能』には以下のような違いがあります。

- 耐水性能 火災時の消火活動で行われる放水などを想定している

- 防水性能 水害などで、金庫が完全に水の中に沈む状況を想定している

耐水性能のある金庫は、水害などで水没してしまうと、庫内に水が入ってしまう可能性があります。

そのため、水害に備えたいのであれば、『防水性能』の方がオススメです。

さらに、オススメなのは『防水性能のある金庫などをほかの金庫に入れて使う』という使い方です。(詳しい仕組みについては、ぜひ『水害から金庫の中身を守るには』をチェックしてください!)

金庫内に設置すること想定した『防水保管庫』や、ポータブルタイプで防水性能のある『防水ボックス』がありますので、活用を検討してみてくださいね。

金庫の中身を水から守る方法として紹介した、『金庫の中に、別の性能を持つ金庫や保管庫を入れて使う』という方法ですが、ほかにも応用することができます。

たとえば、このコラムでは最初に、Q1で耐火性能がいるかどうかを選んでもらいましたよね。

中には、ここでBの『鍵さえかかればいい』を選び、耐火性能のない金庫(保管庫)を買おうと思った人もいるでしょう。

そんな場合も、保管庫の中に、耐火性能のある小型の耐火ボックスなどを入れて使えば、最低限のものを火災から守ることもできるんです!

「鍵がかかる場所はほしいけど、耐火性能のある金庫を選ぶほどじゃないし…。」

などと思っていた方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

金庫の性能の選び方まとめ

- 金庫の性能は、『耐火性能』から選んでみましょう

-

金庫の性能を選ぶときは、つぎの点をよく考えましょう

- その性能が必要かどうか

- 『予算』と『設置場所が金庫の重さに耐えられるか』

- 金庫の性能と合わせて、金庫の使い方や、ほかの防火・防犯対策についても検討しましょう

金庫の性能選びは、ここで終わりです。

つぎは、金庫のタイプや大きさを選ぶ際のポイントを紹介していきますので、引き続きチェックしてみてくださいね。

Step2.金庫の大きさを選ぶ〜『金庫の中にしまうものの大きさと量はどれくらいか』〜

Step1では、8つの質問であなたがほしい金庫の性能を選んでもらいました。

Step2では、最初に1つだけ質問に答えてもらいますが、そのあとは金庫の大きさを選ぶ際のポイントを4つ紹介していきます。

金庫には、さまざまな大きさの製品がありますので、ここで選び方のポイントを確認して、あなたに合った大きさの金庫を選ぶ参考にしてくださいね。

それでは、Step2最初で最後の質問です。

Q9. あなたは金庫をどうやって使いたい?

-

持ち運びたい

→ 手提げ金庫などのポータブルタイプを選ぶ -

設置して使いたい

→ 据え置きタイプの金庫を選ぶ

ここがポイント

持ち運べるタイプは便利で低価格ですが、据え置きタイプの金庫に比べると、中身を守る性能は低いことも多いので注意しましょう

中にしまいたいものの量によっては、手提げタイプなどを選べば、持ち運ぶこともできます。

しかし、このタイプの場合、

- 持ち去りや破壊に対して弱い

- 耐火性能がない製品もある

ので注意が必要です。

分かりづらい場所や鍵のかかる場所に保管するなどの工夫をしましょう。

それではいよいよ、金庫の大きさを選ぶ際のポイントを見ていきましょう!

Check1 金庫の中にしまいたいものの大きさを確認する

ここがポイント

金庫の内寸は、金庫の中にしまいたいものの大きさより、ひとまわり大きいサイズを選びましょう

まず大切なのが、『金庫にしまいたいものが、入るかどうか』ですよね。

金庫の中に『どれくらいの大きさのものが入るか』を知るには、金庫の内寸(金庫のものを入れる空間の高さや奥行き)を確認しましょう。

内寸は、『mm』で金庫メーカーのサイトやカタログなどに記載されています。

たとえば、書類などをクリアファイルやバインダーなどに挟んで金庫に保管したい場合は、A4・B5などの用紙サイズよりも、ひとまわり大きなスペースが必要になるので注意が必要です。

また、ものを入れたときに余裕がないと、ものの出し入れや扉の開閉がしづらくなってしまいます。

Check2 どれくらいの量を金庫の中しまいたいかを確認する

ここがポイント

金庫の容量は、金庫の中にしまいたいものが、余裕をもって収まる大きさを選びましょう

内寸と同様に確認しなければいけないのが、金庫の容量、つまり『どれくらいの量が入るか』です。容量は『L』で表されます。

こちらも内寸と同様に、入れたいものの量にピッタリすぎると、出し入れがしづらかったり、しまいたいものが増えたときに入らなくなったりしてしまいます。

また、入れたいものの量に対して容量が小さいと、『金庫が開かない!』というトラブルの原因にもなるんです。(詳しくは中身の入れ過ぎに注意!へ。)

ですので、金庫を選ぶときにしっかり確認するようにしましょう。

容量が分かりづらいときは、内寸と同じ長さの線をじっさいに紙に書いてみたり、牛乳パック(1 L)や2 Lの角型のペットボトルを使ったりしてイメージするのがオススメです。

このように金庫には、見た目の大きさと、内寸・容量のあいだに差があります。

たとえば、一般の家庭でもよく使われる70 cm四方以下の据え置き金庫の場合、1つの面の厚さが5 cmを超えることも多いです。

さらに業務用の金庫になると、なんと、1面10 cm以上の厚さがある場合もあるんです!

「見た目よりも入らなかった…。」

「入れるものの量にピッタリだと思ったけど、ピッタリすぎて出し入れがしづらい!」

といったことのないように、金庫を選ぶ際は、内寸と容量を忘れずにチェックしておきましょう。

Check3 金庫の大きさと、置き場所を確認する

ここがポイント

金庫の大きさと設置場所の広さだけでなく、金庫を設置するときや使用するときに問題がないかを確認しましょう

金庫の内寸・容量と同時に気にしなくてはいけないのが外寸、つまり金庫の見た目の大きさです。外寸は内寸と同様に『mm』で表記されます。

据え置き型の金庫の場合は、内寸より15 cm〜20 cmほど大きいことが多いので、金庫を選ぶ際は、つぎの点をよく確認してください。

ダンボール箱などを使って、シミュレーションしてみるのもいいかもしれません。

金庫を置く場所の広さは十分か

設置するスペースいっぱいの大きさの金庫を選んでしまうと、搬入時に人が作業するスペースがなかったり、金庫がギリギリ入らなかったりする可能性があります。

設置作業をイメージしながら、金庫の外寸を選びましょう。

扉を問題なく開閉できるスペースはあるか

無事に金庫を設置できても、扉を開けられるだけの十分なスペースがないと、中身の出し入れがしづらくなってしまいます。

金庫の正面に、扉を開けられるスペースがあるかを考慮しましょう。

また、金庫の扉のタイプによっては、側面にもスペースがないと十分に扉が開かないことがあるので、注意が必要です。

設置場所まで金庫を運ぶ道筋に問題はないか

これは、大きな金庫ほど重要になります。

とくに『ドア部分』や『まがり角』を通ることができるかは、見落としがちなので気をつけましょう。

Check4 金庫の重さも確認する

ここがポイント

金庫の重さに、設置場所の床や棚が耐えられるかを確認しましょう

性能の選び方でも紹介しましたが、金庫は性能が高くなるほど、重さも増します。

さらに、金庫の重さだけではなく、金庫にしまうものの重さも合わせて、考えなくてはいけません。

とくに、金庫を『棚に置きたい』と考えている場合は注意が必要です。

基本的に建物の床は、建物の用途によって、1 m四方の床が耐えられる重さが決まっています。

その重さ以上のものを長期間置いておくと、床が変形したり、抜けたりしてしまうことがあるので、注意しましょう。

金庫を設置する場所の床が何kgの重さまで耐えられるかは、建築会社(賃貸の場合は、家主や管理会社)に問い合わせれば知ることができるので、確認してみてください。

また、アパートなどで柔らかい床材が使用されている場合、床材自体がへこみやすいので、金庫を設置するときは注意が必要になります。

- 床が耐えられる重さ以上の質量がある金庫を設置したい

- 床材の変形が心配

のような場合は、厚めのベニヤ板や鉄板などを敷いて補強することも考えましょう。

金庫を選ぶとき、内寸や外寸などに比べると、重さは見落とされがちです。

しかし、据え置き型の金庫にはコンクリートが使われていることも多く、50 cm四方以下の金庫でも、60 kg近い重さがあることも珍しくありません。

(「金庫にコンクリート?」と気になった方は、『耐火金庫の構造と仕組み』もチェックしてみてください!)

金庫の重さで、家が壊れてしまうことのないように、忘れずに確認しましょう。

金庫の大きさの選び方まとめ

- 持ち運べるタイプを選ぶときは、性能をしっかり確認し、防犯の工夫をしましょう

- 金庫の大きさは、中に入れたいものや設置場所を考え、余裕をもって選びましょう

-

金庫は重いので、つぎの点を確認しておきましょう

- 床が金庫の重さに耐えられるか

- 補強の必要はないか

金庫の大きさを選ぶことができたら、金庫選びも残すはあと1つです。

最後は、鍵の選び方を見ていきましょう!

Step3.鍵のタイプを選ぶ〜『金庫を使う頻度と使いやすさを考える』〜

鍵は、人によって『使いやすい』と思うポイントが違うので、以下のチャートを使って自分に向いている鍵を調べてみてください。

ただし、金庫のタイプや大きさによっては、残念ながらオススメの鍵のついた金庫がない場合もあります。

そんなときは、チャートの下にそれぞれの鍵の特徴をカンタンにまとめておきましたので、そちらも参考にしてくださいね。

また、金庫の種類をまとめたコラムでも、鍵の特徴を紹介しています。

ダイヤルキー

- 鍵をなくす心配がない

- 電源がいらないため、電池切れや停電を心配しなくてよい

ダイヤルを回す操作は、一見めんどうですが、ダイヤルキーには上記のようなメリットがあります。

暗証番号を忘れないように注意しましょう。

また、ダイヤルをテープで固定する方がいますが、金庫が開かなくなる可能性があるので、これはオススメしません。(詳しくは、『『ダイヤルをテープで固定』はオススメできません』をご覧ください。)

『ダイヤルを回すのがめんどう』と感じる場合は、別のタイプの鍵を選びましょう。

テンキー

- 鍵をなくす心配がない

- 同じ暗証番号で解錠するダイヤルキーよりは、解錠操作がラク

「独立した鍵はなくしそうだけど、ダイヤルキーは回すのがめんどう…。」

という人にオススメなのがテンキーです。

自分で好きな暗証番号を設定できるのもいいですよね。

『電池切れで開けられなくなってしまう』という事例が多いので、『毎年大晦日には電池交換をする』など、電池交換のタイミングを決めておくといいでしょう。

生体認証

- 鍵をなくす心配も忘れる心配もない

- なりすまされる可能性が低い

高いセキュリティが必要なときは、生体認証がオススメです。

シリンダーキーのようにピッキングされたり、暗証番号のように漏洩したりする可能性が低いというメリットがあります。

ただし、搭載されている金庫が限られるので、残念ですが『そもそも選べない』ということがあるかもしれません。

また、電源が必要なため、定期的に電池交換などのメンテナンスが必要です。

まれにですが、体質によってシステムに認証されにくい方がいますので、購入前に試すか、別のタイプの鍵も使える金庫だと安心です。

マグネットキーやシリンダーキー

- 解錠作業がラク

- 電源がいらないため、電池切れや停電を心配しなくてよい

毎日のように頻繁に金庫を開閉する場合は、解錠作業がカンタンなマグネットキーやシリンダーキーがオススメです。

とくにマグネットキーはピッキングされる可能性が低く、高いセキュリティが期待できます。

鍵の紛失・金庫内への置き忘れには注意しましょう。

シリンダーキーの場合は、ピッキングが難しいディンプルキー(丸いくぼみのある鍵)の金庫を選ぶのがオススメです。

カードキー

- 複数のカードを鍵として登録できる

- 解錠の履歴を残せるタイプが多い

カードキーはオフィスなどで使う金庫に多いですが、家庭向けの金庫にも搭載されているモデルがあります。

解錠作業がラクな上に、カンタンに解錠履歴を残せるタイプが多いのも特徴です。

スマホなどを鍵として使えるタイプもあります。

電源が必要なことには、注意が必要です。

金庫の鍵の選び方まとめ

- 解錠作業がめんどうと感じないタイプを選びましょう

- 鍵の紛失や暗証番号の忘れ、電池交換などのメンテナンスの手間を総合して、自分がラクと感じるタイプを選びましょう

鍵を選ぶことができたら、金庫選びはほとんど終わりです。

あなたに合った金庫を見つけることはできそうでしょうか?

Step1〜Step3までの内容をカンタンにまとめると、以下の表のようになります。

あなたが何を選んできたか、この表を使って確認してみてくださいね。

| Step1 性能を選ぶ | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 耐火性能 | 防盗性能 | 耐水・防水性能 | |||

| なし | |||||

| あり | なし | なし | |||

| あり | あり | ||||

| 種類 | 時間 | 種類 | 時間 | 種類 | |

| A.一般紙用 | A.30分 | D.3時間 | A.耐工具性能(TS) | A.15分 | A.耐水性能 |

| B.デジタルメディア用 | B.1時間 | E.4時間 | B.耐工具性能(TL) | B.30分 | B.防水性能 |

| C.専用の金庫 | C.2時間 | F.そのほか(90分など) | C.耐溶断・耐工具性能(TRTL) | C.60分 | |

| Step2 金庫の大きさを選ぶ | |

|---|---|

| 金庫の内寸は、しまいたいものが入る横幅・奥行き・高さがありますか? | |

| 金庫の容量は、しまいたいものが入る十分な空間がありますか? | |

| 金庫の外寸は、金庫の設置場所で金庫が問題なく使える大きさですか? | |

| 金庫の設置作業が問題なくできますか? | |

| 金庫の扉の開閉は問題なく行えますか? | |

| 設置場所まで金庫を運ぶ経路に問題はありませんか? | |

| 金庫の重さは、設置場所の床・棚が耐えられる重さですか? | |

| Step3 鍵の種類を選ぶ | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| ダイヤルキー | テンキー | 生体認証 | マグネットキー | シリンダーキー | カードキー |

| 選んだ鍵で金庫を解錠・施錠することをイメージして、めんどうと感じませんか? | |||||

「選択肢がいくつかあって、まだ迷っている…。」

「ほかにも選ぶポイントが知りたい!」

というときは、つぎの【おまけ】をチェックしてみてくださいね。

【おまけ】さらに見るといいチェックポイント

Step1〜Step3をやってみて、

「ほかにも金庫選びに役立つ情報はないかな…。」

というあなたは、以下のポイントもチェックしてみましょう。

メーカーのサポートをチェックしてみましょう

『購入した金庫が故障してしまったり、鍵をなくしたりしてしまったとき、安心してサポートを受けられるか』という視点で、金庫メーカーのサポートを調べてみましょう。

- サポートを受ける方法が分かりやすい

- 身近に対応してくれる営業所などがある

といったメーカーだと安心ですよね。

また、耐火性能がある据え置き型の金庫は、耐用年数が20年と長期に及びます。

(金庫は永遠に使えるわけではなく、寿命があるので気をつけましょう。)

金庫の性質上、金庫メーカーが、他社の製造した金庫の故障・鍵の紛失といったトラブルに対応することはほとんどありません。

『実績と信頼のあるメーカーの金庫を選ぶ』というのも、1つの金庫の選び方です。

まとめ

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

(そして、おつかれさまでした。)

このコラムでは、金庫を選ぶ方法とポイントについて、『性能』『大きさ』『鍵』3つに分けて紹介してきました。

いかがでしたか?

金庫選びでは、あなたの目的と使い方に合った金庫を選ぶことが、とにかく大切です。

あなたと信頼できるパートナーとなれる金庫との出会いに、このコラムが役に立つと嬉しいです。

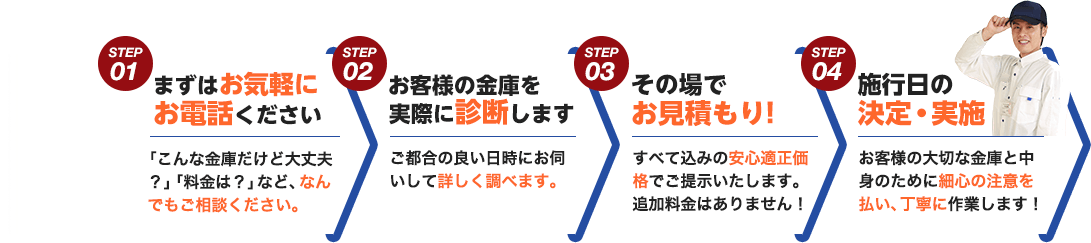

金庫の救急隊では、

「金庫が開かなくなってしまった!」

「金庫を処分できなくて困っている…。」

といった、金庫のトラブルに関する相談をお受けしています。

相談・見積もりは無料ですので、金庫について何かお困りのことがあれば遠慮せず、電話またはメールでご連絡ください。

詳しくは、金庫の救急隊のサービス・料金例を見てみてください。