開かずの金庫、放置していませんか?

思わぬ損や被害の可能性も

あなたのおうちに、眠っている金庫はありませんか?

「鍵が見つからないから開かずの金庫になっていて、捨てるに捨てられなくて困っている…。」

「親から金庫を譲り受けたはいいけど使ってない…。場所も取るし、処分したいけど、重いし、ゴミには出せないし…。どうしたらいいんだろう…?」

そんな、開かずの金庫や使っていない金庫の扱いに困っている方、けっこういらっしゃいます。

しかし、

「めんどうだし…、そのうち片付けよう…。」

「まあ、このまま置いておいても、場所を取ること以外は、とくに問題ないし…。」

と、放置してしまっている人も少なくありません。

たしかに、開かずの金庫や使っていない金庫は一見、放置していても大して問題がないように思えるかもしれません。

ですが、じつはそのような金庫を放置していると、思わぬ損をしたり、被害を受けたりしてしまうこともあるんです。

たとえば、頑丈で、いつまでも使い続けられると思われがちな金庫ですが、そんな金庫にも寿命があります。

寿命が過ぎた古い金庫では、万が一、火災に遭ってしまった場合、中のものが焼失してしまうこともあるのです。

ほかにも、放置している金庫があるあなたに、知ってほしいことがいくつかあります。

このコラムでは、そんな開かずの金庫や使っていない金庫について、

- 放置することの注意点

- 対処法

などを紹介していきます。

- 鍵が見つからない開かずの金庫

- 壊れてしまって使えない金庫

- 入れるものがなくて使っていない金庫

などをお持ちの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

開かずの金庫や使っていない金庫の放置をオススメしない理由

ここでは、開かない金庫や使っていない金庫を放置することで起こりうる、5つのデメリットを紹介します。

どれも、見落とされがちなことや起こらないだろうと思われていることなど、意外なことが多いので、この機会にぜひ確認してくださいね。

金庫の中に貴重品が入っているかもしれません

確認してほしい人 → 開かずの金庫がある人

「親が使っていた金庫なんですけど、鍵が見当たらなくて…。開けてもらえますか?」

という相談が、わたしたちのもとにはたびたび寄せられます。

『金庫の中にしまうもの』というのは、とくに決まっているわけではありません。

しかし、

- 通帳

- 相続に必要な書類

- 写真

など、やはりどの金庫にも、使っていた人の大切なものが入っています。

これらのものの中には、開かずの金庫の中に入っていることを知らずに放置してしまうと、のちのち困ったり、気づかないうちに損をしたりしてしまうものがあります。

ここでは、とくに重要な2つのもの

- 通帳(預金通帳・貯金通帳)

- 株券(有価証券)

について、放置してしまうことの注意点を紹介していきます。

通帳(預金通帳・貯金通帳)

金庫の解錠作業の依頼を受けて、開けた金庫の中に、通帳が入っていることはよくあります。

この通帳こそ、金庫と一緒に放置すると、損をしてしまうかもしれない収納物の1つです。

じつは金融機関や口座、預金の種類によっては、10年間お金の出し入れが行われないと、『休眠口座』となってしまうことがあります。

基本的に、休眠口座になってしまっても、預けたお金は引き出せます。

しかし、通帳やキャッシュカードが使えなくなってしまったり、お金を引き出せるまでに手間や時間がかかってしまったりするのです。

また、ゆうちょ銀行の場合は、とくに注意が必要です。

なぜならゆうちょ銀行の場合、お金を預けた時期と貯金の種類によっては、貯金の権利が消滅し、お金の払い戻しが受けられなくなることがあるためです。

(けっして、ゆうちょ銀行がいじわるをしているわけではありません。)

詳しくは、ゆうちょ銀行のWebサイトを見てみてくださいね。

ゆうちょ銀行『長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて』

https://www.jp-bank.japanpost.jp/kaisetu/basicinfo/kat_bi_specialsystem.html

もし、口座の名義人が亡くなってしまっている場合は、相続した人でも休眠口座からお金を引き出すことができます。

通帳に記載されている金融機関に問い合わせてみましょう。

このように長年使われていない口座や、その口座に預けられているお金は、なんと数百億円あるとされています。

金融機関の中には、将来、休眠口座に維持手数料を課すことを検討しているところもあるので、早めの対処がオススメです。

株券(有価証券)

株券も、金庫にしまわれていることが多いものの1つです。

2009年に株券は電子化されたので、金庫の中から株券が出てきても、その株券そのものを買い取ってもらうことなどはできませんが、権利は残っている可能性があります。

企業ごとに『株主名簿管理人』として信託銀行や証券代行会社を指定し、株式に関する業務を委託しているので、まずは株券を発行した企業のIR情報を調べてみましょう。

株は、発行した企業が倒産などでなくなれば、無効になってしまいます。

ですので、古い株券についても、金庫に眠っているなら早めに対処する必要があります。

亡くなった方が使用していた金庫を受け継いだ方の中には、

「もし、この金庫の中に大金が入っていたら、相続税を払わなきゃいけなくなるんじゃ…。」

と、開かずの金庫を開けることに、ためらいや不安などを感じている方もいるかもしれません。

しかし、そもそも相続税は、相続する財産が一定の額を超える場合にだけ、申告・納税が必要なものです。

ですので、金庫の中に新たな財産が入っていたとしても、相続税が発生する額に満たなければ、相続税が課せられることはありません。

さらに税務署は、個人の土地・建物や所得の情報を把握していますので、相続税を納める必要がありそうな人は、すでに調査が入っていることがほとんどでしょう。

また、長年開けていない古い金庫の場合は、中に入っている財産にかかる相続税の納税義務が消滅していることもあります。

一方、もし相続税を納める必要がある場合、納税が遅れるほどペナルティが重くなります。

どちらにしても、やはり開かずの金庫は早めに開けて、中身を確認しておいたほうがいいでしょう。

金庫を処分できないかもしれません

確認してほしい人 → 開かずの金庫がある人

「どうせ開かない金庫で使えないし、いっそ捨てたい…。」

そう思っている方、いませんか?

ところが、この場合も注意点があります。

それは、『鍵がかかっていない状態でないと、金庫を処分できない場合がある』ということです。

貴重品はもちろん、中に危険物などが入っていたら大変なので、このような条件が設けられていることは多くあります。

したがって、たとえ処分する予定の金庫でも、1度は鍵を開けなければいけません。

床が金庫の重さでへこむかもしれません

確認してほしい人 → 開かずの金庫がある人・使っていない金庫がある人

「鍵がかかっていて扉は開かないし、かといって処分する金庫にお金をかけるのはちょっと…。」

「使ってない金庫、たしかにジャマだけど、それさえ目をつむれば不都合はないし…。」

と、金庫を放置してしまうのは、あまりオススメできません。

その理由の1つが、金庫の重さで床がへこんだり、ひどい場合は、床が抜けたりしてしまう可能性があることです。

据え置き型の金庫は、火災の際に中身を守るために、コンクリートなどが使われていることが多くあります。

50cm四方以下の小型の金庫が、50kgを超えることも珍しくないのです。

長いあいだ、そのような重さのある金庫を同じ場所に置いておくと、その部分の床には負担がかかり続けます。

すると、床がへこんだり、抜けたりする危険性が出てきてしまうのです。

もちろん、へこんだり、抜けたりしてしまった床を直すには、お金がかかります。

使えない・使う予定がないなど、必要のない金庫は早めに手放してしまったほうが、スペースも空きますし、余計な出費を抑えることにもつながるのです。

火災のとき、金庫の中身が焼失してしまうかもしれません

確認してほしい人 → 開かずの金庫がある人

「開けられないけど耐火金庫だし、もし中に何か入っていたとしても、その中身は金庫が火事から守ってくれるんでしょ?」

と思っていませんか?

じつはその考え、要注意なんです。

冒頭でも

- 金庫にも寿命があること

- 寿命が過ぎた金庫では、火災のとき、中身を守れないこと

を少し紹介しました。

据え置き型の耐火性能がある金庫では、その寿命は金庫が作られてから20年と設定されています。

つまり、20年以上前に作られた金庫では、火災に遭ったとき、中身が焼失してしまったり、中身の価値が落ちてしまったりする危険があるのです。

焼失してしまうと取り返しがつかないものが、金庫の中に入っていないとは限りません。

火事に遭ってから後悔しないためにも、金庫の中身を確認し、引き続き金庫で保管したいものがあった場合は、耐用年数内の金庫できちんと保管したほうが安心です。

災害のとき、金庫が逃げ道を塞ぐなどの危険性があります

確認してほしい人 → 開かずの金庫がある人・使っていない金庫がある人

あなたは放置している金庫を固定していますか?

もし金庫を固定していないなら、最後のこの注意点をよく確認しましょう。

「重くて動かせない…。」

「日常生活で、とくにジャマになることはないし…。」

そう思っている金庫でも、大きな地震などで動いたり、倒れたりする可能性は否定できません。

すると、

- 別のものを下敷きにする

- 通路を塞ぐ

ということも起こりえます。

さらに金庫は重いので、

- 下敷きになったものが壊れるなど、被害が拡大する

- 金庫自体を片付けるのに、労力がかかる

などの新たな問題が生じる可能性もあるのです。

災害は、いつ・どこで起こるか分かりませんし、今まで起こったことがない場所で起こる可能性も、けっして低くはありません。

金庫に限らず、身のまわりの整理整頓をしておくことも、防災・減災策の1つなのです。

開かずの金庫や使っていない金庫を放置するデメリットを確認していただいたところで、つぎはこれらの金庫の対処法を紹介します。

「そろそろ金庫を片付けるか…。」

「金庫を片付けたいんだけど、具体的にどうしたらいいの?」

という方は、ぜひ引き続きチェックしてみてくださいね。

どうしたらいい?開かずの金庫や使っていない金庫の対処法

さまざまなデメリットを紹介してきたように、正直なところ、開かない金庫や使っていない金庫を放置していても、いいことはありません。

そこでここからは、『開かずの金庫や、使っていない金庫は、具体的にどうしたらよいのか』を紹介していきます。

- 開かずの金庫(鍵の紛失や暗証番号・開け方不明の場合など)

- 使っていない金庫(金庫自体に問題はないが、必要ない場合など)

の2つに分けて紹介していきますので、あなたの状況に合わせて、確認してみてくださいね。

開かずの金庫の対処法

対処の流れ

- 鍵を開ける

- 引き続き使用する or 処分する

- 鍵がない

- 暗証番号や鍵の開け方が分からない

などの『開かずの金庫』の場合は、まず『鍵を開ける』ことが大前提です。

これは、金庫を処分するとしても、中身を確認する必要があるためです。

鍵を開ける方法としては、つぎの2つの手段があります。

- 金庫を製造したメーカーに、合鍵の作製や暗証番号の照会を依頼する

- 金庫の専門業者に解錠を依頼する

金庫を製造したメーカーに、合鍵の作製や暗証番号の照会を依頼する

メーカーへの依頼は時間・費用がかかったり、本人確認が必要だったりするので、『金庫を捨てよう』と思っている人には、手間がかかるように思えるかもしれません。

一方、金庫が開いたあと、『可能ならそのまま使いたい』と考えている方は、メーカーに問い合わせてみるのもいいでしょう。

ただし、金庫を製造したメーカーがなくなってしまっている場合は、残念ながら対応してもらえません。

金庫の専門業者に解錠を依頼する

金庫の専門業者に依頼する場合も、金庫の状態によっては、引き続き金庫を使うことができます。

さらに金庫の専門業者の場合は、金庫の解錠と同時に、必要に応じて

- 不要な金庫の処分

- 新しい金庫の販売

- 錠の交換

などの対応をまとめてしてもらえることもあるので、手間が少なくて済みます。

早ければ、即日解決してくれることも、金庫の専門業者の魅力です。

金庫を開けたあと、使う予定がなければ、『壊してしまおう』と考える方もいるかもしれません。

できないわけではありませんが、労力がかかりますし、危険もありますので、オススメはできません。

(とても古い金庫の中には、耐火材として砂が使われているものもあり、片付けるのがすっごくめんどうな場合もあります。)

どうしても壊したい方は、ぜひ『開かない金庫の壊し方』についてまとめたコラムも確認してくださいね。

いずれかの方法で金庫の鍵を開けたあとは、故障や寿命などの問題がなければ、引き続き金庫を使えるかもしれません。

一方、もし金庫が必要ないのであれば、処分してしまいましょう。

金庫は、自治体がごみとして回収していない場合も多いので、お住いの自治体の対応をよく確認してください。

使っていない金庫の対処法

対処の流れ

新しくて、問題なく使える金庫 → 買い取ってもらう

古い金庫や壊れている金庫 → 処分する

「金庫を買ったはいいけど、サイズが合わなくて使ってない…。」

「暗証番号を忘れることを考えると、金庫を使えずにいる。」

「めんどうで、買った状態のまま金庫を置いている…。」

そのような場合、金庫が新しく、鍵がある・暗証番号が分かっているなど、問題なく使える状態であれば買い取ってもらえることもあります。

ただし、金庫には寿命があり、製造から時間が経つほど買い取ってもらえる可能性や価格が低くなってしまうので、金庫を売りたい場合は急いで行動を開始しましょう。

一方、10年以上前に作られた金庫や、壊れてしまっていて使えない金庫は処分するしかありません。

お住まいの自治体が、金庫をごみとして回収していない場合は、金庫を買った店に相談するか、金庫の専門業者に処分を依頼しましょう。

開かずの金庫や使っていない金庫のお悩み、解消しませんか?

『開かなくて、中身は気になるけど腰が重くなってしまっていた金庫』や『使っていないけどめんどうだし、とくに問題がないと放置していた金庫』、この機会に片付けて、スッキリしませんか?

金庫の救急隊では、

- 金庫の解錠作業

- 不要な金庫の処分

など、まとめてお引き受けできますので、作業ごとにあちこちに連絡する必要はありません。

金庫の状態によっては、鍵の交換などにより、引き続き金庫をお使いいただくこともできます。

また、必要があれば、新しい金庫の販売にも対応いたしますので、気軽にご相談ください。

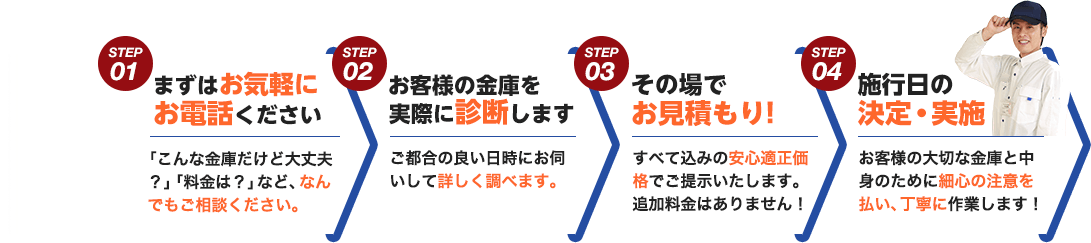

依頼の流れ

-

電話かメールで、ご連絡ください。

まずは、お困りの状況をお聞かせください。

また、作業や料金に関して、知りたいことや疑問に思うことがあれば、なんでもお訊きください。お急ぎの場合は、電話での相談がオススメです。

-

金庫の状態を確認しに伺わせていただきます。

お客さまの都合のよい日時にお伺いして、お困りの金庫の状態を確認・診断いたします。

『できればこのまま使いたい』『解錠したあとは処分してほしい』など、希望があれば遠慮なくご相談ください。

金庫の状態を見つつ、対応を提案させていただきます。

(金庫の状態によっては、希望に沿えない場合もございます。あらかじめ、ご了承ください。) -

無料でお見積りを作成・提示いたします。

金庫の状態と、お客さまの希望を確認したのち、無料でお見積もりを作成・提示させていただきます。

もし疑問点があれば、遠慮なくお尋ねください。また、この時点でご予算に合わない場合は、キャンセルも無料でできます。

ここまで、料金は発生しません。

検討する時間がほしい、という場合も大丈夫です。 -

契約成立後、ていねいに作業いたします。

見積もりに納得していただけた場合のみ、契約・作業へと入らせていただきます。

正式なお見積りに納得・契約していただけましたら、そのあと追加料金が発生することはありません。ご安心ください。

まとめ

さて、このコラムでは、開かずの金庫や使っていない金庫をなんとなく放置してしまっている方に向けて、注意点や対処法を紹介してきました。

「うちの金庫も、そろそろなんとかしなくちゃ…。」

と思ってくださった方はいたでしょうか?

開かずの金庫・使っていない金庫を放置していても、役に立ったり、得をしたりすることはありません。

損をしたり、被害を受けたりしないうちに片付け、スッキリしてしまいましょう!