買う前に知りたい金庫の種類!

耐火金庫ができることは?鍵の特長は?

「金庫を買おうと思ったけど、種類がたくさんあって、違いが分からない…。」

「そもそも金庫って、中身を何から守ってくれるの?」

「いろんな鍵のタイプがあるけど、それぞれどんな特長があるの?」

金庫を買おうと思って、その種類の多さにビックリした人も多いのではないでしょうか?

このコラムでは、そんな金庫の種類について、つぎの3つの分けて紹介します。

- 性能の種類〜何から守ってくれるのか〜

- 大きさや収納物、設置場所による種類〜何をしまうのか、どこで使うのか〜

- 鍵の種類〜どんな特長があるのか〜

金庫は、『何から中身を守りたいのか』『どのくらいの頻度で開け閉めをするのか』などによって適する種類が変わってきます。

金庫選びで失敗しないためにも、金庫を購入する前に、このコラムで金庫についての基本をおさえておきましょう。

金庫の性能の種類〜何から中身を守れる金庫なのか〜

金庫を使う目的は人や場所によってさまざまですが、『中身を守りたい』という思いは共通ですよね。

では、中身を『何から守りたいのか』、考えたことはありますか?

ここでは、金庫の中身を守る『性能』の3つの種類

- 耐火性能

- 防盗性能

- 防水性能・耐水性能

について紹介します。

耐火性能〜火災から守る〜

まず紹介するのは『耐火性能』、火災に遭ったとき、金庫の中身を熱による変化から守る性能です。

火災性能にはさらに、

- 何を守るのか(現金や書類などの紙類か、CDなどの記録メディア類か)

- 何時間守るのか

- どんな火災から守るのか(爆発の有無)

といった種類があります。

日本では、金庫の耐火性能についてJIS(日本産業規格)が定められています。

つまり、耐火性能を測定するための

- 加熱(燃焼)試験の方法

- 合格基準

を国が用意しているのです。

国が共通の試験方法や合格基準をつくることで、耐火性能のばらつきをなくし、わたしたち消費者が耐火性能についてカンタンに理解できるようになっています。

(A社とB社で加熱試験の方法が違ったり、製品ごとに合格基準が違ったりすると、『金庫を買いたい』と思ったとき、比較検討がとても大変ですよね。)

JISが定めている金庫の耐火性能には、下記の表のものがあります。

| 収納物 | 耐火性能 | 合格基準 |

|---|---|---|

| 一般紙用 | 4時間耐火 | ・試験のあいだ、金庫内の温度が177℃以下に保たれる。 ・試験中に金庫内に入れておいた新聞紙の文字が読める。 |

| 3時間耐火 | ||

| 2時間耐火 | ||

| 1時間耐火 | ||

| 30分耐火 | ||

| 急加熱・耐衝撃 |

・試験によって、金庫が破裂しない。 ・試験のあいだ、鍵がかかった状態を維持できる。 ・試験中に金庫内に入れておいた新聞紙の文字が読める。 |

|

| フレキシブル コンピュータディスク用 |

4時間耐火 | ・試験のあいだ、金庫内が下記の状態に保たれる。 温度52℃以下 湿度80%以下 |

| 3時間耐火 | ||

| 2時間耐火 | ||

| 1時間耐火 | ||

| 30分耐火 |

ほとんどの耐火性能は、だんだんと燃え広がる標準的な火災を想定していて、金庫を炉に入れてから、加熱を始めます。

一方『急加熱・耐衝撃』は、火災の中でも、一気に炎が燃え広がる爆発のような燃焼現象を想定したものです。

試験では、あらかじめ火を起こして加熱しておいた炉の中に金庫を入れて、急速に加熱したり、加熱した金庫を9.1 mの高さから落として衝撃を与えたりします。

また、これらのJIS耐火性能試験に合格したことを示すマークもあり、金庫メーカーがカタログなどで使っているので、チェックしてみてくださいね。

(どんなマークが使われているかは、業界団体である日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会(日セフ連)のサイト内にある、こちらのページで知ることができます。

→https://www.nihon-safe.jp/capability/kinou_hyouji.html)

ただし、JIS耐火性能試験は、『絶対に受けなければいけない』ものではありません。

そのため製品によっては、つぎのような海外の機関や企業が定めている耐火性能試験を受け、合格しているものもあります。

- UL耐火性能試験 (アメリカの企業Underwriters Laboratoriesによる試験)

- ETL耐火性能試験 (イギリスの企業Intertek Group plcによる試験)

- SP耐火性能試験 (スウェーデン国立試験研究所(Swedish National Testing and Research Institute)による試験)

- KS耐火性能試験 (韓国の韓国技術標準院(日本でいうと経済産業省の中の機関の1つ)による試験)

JIS耐火性能試験ではなく、これらの海外の耐火性能試験を受ける理由としては、

- JISにはない、1.5時間の耐火性能を持った製品である

- 海外に本社を置く金庫メーカーである

などがあります。

試験方法や合格基準がJISとは少し異なっている場合もありますが、いずれも一定の耐火性能があると考えていいでしょう。

金庫メーカーのカタログを見てみると、JIS耐火性能試験に合格したことを示すマークはあるのに、『非JIS認証製品』と書かれている場合があります。

ここでは、これがどういうことかを説明したいと思います。気になる方は、ちょっとだけお付き合いくださいね。

『JISマーク』と聞けば、なんとなくその形をイメージすることができるのではないでしょうか。

JISマークは、国が決めた製品としての標準的な条件(=規格)を満たしていることを示すマークです。

製品にJISマークをつけるためには、

- 製品試験

- 品質管理体制の審査

の2つに合格しなければいけません。

つまり、『製品が規格に合っているか』だけではなく、『品質管理がきちんとできる体制が整っている』ことも、認められなければいけないのです。

ここで話を金庫に戻してみましょう。

金庫にJISマークをつけるためには、

- 金庫のJIS耐火性能試験

- 工場などでの品質管理ができているかの審査

が必要になります。

このうち、1つめの耐火性能試験にだけ合格している金庫が『非JIS認証品』と表されます。

耐火性能に関しては、JIS認証品と非JIS認証品に違いはありません。

| 耐火性能試験 | 品質管理体制の審査 | |

|---|---|---|

| JIS認証製品 | ◯ | ◯ |

| 非JIS認証製品 | ◯ | 審査なし |

金庫の耐火性能について紹介したところで、『金庫がどのような仕組みで、中身を火災から守るのか』についても紹介したいと思います。

火災が起きると金庫も熱せられますが、金庫の中身を守るためには、金庫に熱が加わっても金庫内の温度上昇を抑えられなければなりません。

この金庫内の温度上昇を抑えるはたらきをしているのは、『気泡コンクリート』という細かい穴がたくさんあいている、水分を含んだコンクリートです。

「金庫にコンクリート?どこに使われているんだろう?」

と思った方もいますよね。

じつは、耐火性能のある金庫の多くは、『気泡コンクリート』でできた箱をスチールで覆うようにしてつくられているのです。

普段わたしたちが見ているのは、コンクリートを覆っているスチール部分なんですね。

火災によって金庫に熱が伝わると、この気泡コンクリート内の水分がその熱を吸収して水蒸気になります。

さらに金庫は、生じた水蒸気が金庫の外へ出ていくように設計されていて、金庫内には入り込まないようになっているのです。

つまり気泡コンクリートに含まれる水分が、火災で生じた熱を金庫の外へ連れ出してくれることで、金庫内の温度上昇が抑えられる、という仕組みなんです。

ちなみに、この気泡コンクリートが使用されていることで、金庫は自治体が回収するごみとして処分できない場合があります。

金庫の処分を考えている方は、こちらのコラムもチェックしてみてくださいね。

さきほど、金庫の耐火性能には、気泡コンクリートの中に含まれる水分が重要なはたらきをしていることを紹介しました。

この気泡コンクリートに関して、もう1つ重要な事実があります。

それは、『気泡コンクリートには、寿命がある』ということです。

じつは、金庫の耐火性能に重要な、気泡コンクリートに含まれる水分は、時間が経つにつれて少しずつ金庫の外へ出ていってしまうのです。

つくられてから20年が過ぎた金庫では、気泡コンクリート内の水分量が製造時のおよそ80%まで低下する、ということも分かっています。

そうなると火災に遭ったときに、金庫に伝わった熱を外へ連れ出してくれる水分が足りず、金庫内の温度を十分に下げることができなくなります。

つまり、金庫の中身を守れなくなってしまうのです。

このことから、金庫メーカーや日セフ連は、金庫の耐火性能の寿命を20年とし、20年を超える前に買い替えなどを検討するように呼びかけています。

あなたも、もし今使っている金庫があれば、製造から何年経っているかを確認してみてください。

そして、製造から20年を超える前に、新しい金庫へ交換するようにしましょう。

防盗性能〜窃盗から守る〜

2つめに紹介する性能は『防盗性能』、窃盗から金庫の中身を守るための性能です。

金庫に関する窃盗では、

- こじ開け

- 持ち去り

の2つの手口が多く、この2つに比べると『ピッキング』は少なくなっています。

防盗性能は、このうち『こじ開け』に対する規格がJISや日セフ連によって定められていて、

- どんな道具を使ったこじ開けから守るのか

- 何時間の破壊行為から守るのか

といった違いで、以下の表に示す7つの種類があります。

| 防盗性能 | 時間 | 破壊試験に使用される工具 | 攻撃内容 | 合格基準 |

|---|---|---|---|---|

| 耐溶断・耐工具 | 60分 | ・バーナー ・ドリルなどの電動工具 ・バールや金切りノコギリ |

A:施錠機構(錠部分)への攻撃 B:扉・カンヌキへの攻撃 C:侵入口(穴)をあける |

・扉が開かない。 ・直径10 cmの穴があかない。 |

| 30分 | ||||

| 15分 | ||||

| 耐工具 | 60分 | ・ドリルなどの電動工具 ・バールや金切りノコギリ |

||

| 30分 | ||||

| 15分 | ||||

| 15分 | ・バールや金切りノコギリ | A:施錠機構(鍵部分)への攻撃 B:扉のこじ開け、カンヌキへの攻撃 |

・扉が開かない。 ・扉が取り外されない。 |

バールや金切りノコギリは、金庫破りでも最もよく使われる工具です。

一方バーナーは、加熱することで金属を切断する『溶断』という、より大掛かりな破壊・窃盗を想定しています。

金庫の防盗性能が認められるには、試験機関によって行われる、上記の表の工具・攻撃による破壊試験に合格しなければなりません。

たとえば、表の1番下の耐工具性能の試験であれば、『攻撃内容』のAとBがそれぞれ15分ずつ行われるのです。

さらに、金庫メーカーはあらかじめ試験機関に金庫の図面を提出していて、破壊試験は、金庫の構造の中でも攻撃に弱いと考えられる部分に対して行われています。

防盗性能についても、耐火性能と同様に、この防盗性能試験に合格したことを示すマークがあります。

耐火性能のところでも紹介したこちらのページで見ることができるので、金庫のカタログなどを見るときは、参考にしてくださいね。

→https://www.nihon-safe.jp/capability/kinou_hyouji.html

またこのほかに、アラームやこじ開けに対するロック機構も防盗性能の1つと考えることができます。

『金庫は、窃盗から大切なものを守ることができる』と思われがちです。

しかし、一般の家庭で多く使われている金庫の中には、ここで紹介した防盗性能がないものも多くあります。

新しく金庫を購入するときは、ぜひ防盗性能にも目を向けてみてくださいね。

耐水性能・防水性能〜水から守る〜

近年、毎年のように台風や大雨で災害が起きていますよね。

『万が一の水害のとき、自分の大切なものを守れるのか』考えるようになった方もいるのではないでしょうか。

そこで、金庫の3つめの性能として、ここからは『耐水性能』と『防水性能』について紹介したいと思います。

『耐水性能』と『防水性能』には、つぎのような違いがあります。

| 耐水性能 | 金庫が水没しない深さの水に浸かった状況を想定している |

|---|---|

| 防水性能 | 金庫を完全に水中に沈んだ状況を想定している |

耐水性能は、火災の際の消火活動で行われる放水や、水害による、ひざ下の高さの床上浸水などを想定した性能です。

一方で防水性能は、金庫が完全に水中に沈む状況が想定されています。

耐火性能や防盗性能と違い、日本には、金庫の耐水性能や防水性能について、幅広く使われている性能試験や規格がまだありません。

金庫メーカーによって、選んでいる試験機関や試験内容が違うので、耐水性能・防水性能がある金庫がほしいときは、『どんな試験を受けているのか』を自分でチェックすることが大切です。

また、イギリスの企業によるETL耐水性能試験やETL防水性能試験など、海外の性能試験を受けている金庫もあります。

金庫を水から守る性能については、これから普及してくるかもしれません。

金庫の耐水性能と防水性能について紹介しました。

しかし、『水害から中身を守る』こと考えた場合、両者にはそれぞれにメリット・デメリットがあります。

| 金庫の性能 | 水害に遭ったとき、起こりうること |

|---|---|

| 耐水性能 | 完全に水没したとき、庫内に水が浸入する可能性がある。 |

| 防水性能 | 水没しても水の浸入は防げるが、流失する可能性がある。 |

耐水性能を持つ金庫は、完全に水没することは想定していないので、そのような状況になってしまった場合、庫内に水が浸入する可能性があります。

一方で防水性能を持つ金庫の場合は、完全に水没しても庫内には数gの水しか浸入しません。

しかし、代わりに空気が庫内に残るため、金庫が浮いて流されてしまう可能性があるのです。

この問題を解決する方法として、『耐火金庫や防盗金庫の中に、防水性能のある保管庫やボックスを入れて使う』という方法があります。

防水性能がない金庫には水が入って沈みますが、そのような金庫の中に防水ボックスなどを入れておけば、防水ボックスの中身は水の被害から守られる、というわけです。

海や川が近い場所や、ほかより低くなっている場所は、水害の危険が高まります。

ハザードマップを確認して、必要な対策を取るようにするといいでしょう。

ちなみに2011年の東日本大震災では、6000個近い金庫が遺失物(落とし物)として警察に届けられ、99%以上の現金が持ち主に返されたとされています。

しかも、これらの金庫のほとんどは耐水性能や防水性能のない、一般的な耐火金庫や防盗金庫だったそうです。

現金は、水や泥で汚れても交換してもらうことができます。

ですので、絶対に水や泥に汚されたくない、記録メディアや貴金属などを収納する場合に、防水ボックスの使用を考えるといいかもしれませんね。

以上で、金庫の中身を守る3つの性能についての紹介はおしまいです。

役に立つ情報はありましたか?

つぎは、大きさや収納物、設置場所による金庫の種類について紹介していきます!

大きさ・収納物・設置場所などによる金庫の種類〜さまざまなタイプの金庫〜

金庫は中身を守る性能だけでなく、大きさや金庫の形、何を収納するのかによっても、さまざまな種類があります。

ここからはまず、カンタンに持ち運びができる『手提げ金庫』について紹介します。

その後、設置して使う『据え置き型金庫』について、

- 収納物による金庫の種類

- 設置場所による金庫の種類

の順に紹介していきます。

最後には、『隠し金庫』についても紹介するので、ぜひチェックしてみてくださいね。

手提げ金庫

持ち運びがカンタンな小型の金庫で、その名の通り、取っ手が付いているタイプのものもあります。

また、小さいので金庫ごと引き出しなどに収納することも可能ですよね。

一方、持ち去りなどの窃盗に対する防盗性能は低いので、保管場所を分かりづらくしたり、保管場所に鍵をかけたりする工夫が必要です。

現金や通帳、ハンコなどの保管によく使われています。

据え置き型金庫

家庭やオフィスなどに設置して使う据え置き型の金庫には、30 cm〜40 cm四方のものから1 mを超えるものまで、さまざまな大きさの金庫があります。

一般の家庭用として販売されている金庫の多くは60 cm四方、大きくても高さ70 cm以下の小型のものです。

それに対し、より大型で、会社などで使うことを想定した業務用の金庫もあります。

また業務用の金庫には、用途に合わせて、形や性能に特徴のある金庫も存在しています。

ここからは、そんなさまざまな金庫について、

- 収納物に合わせた金庫の種類

- 設置場所に合わせた金庫の種類

の2つに分けて紹介していきます。

収納物に合わせた金庫

耐火キャビネット

大量の書類などの保管するための家具に耐火性能がついたもので、引き出しタイプが多いです。A4サイズとB4サイズの書類に合わせたタイプが主流です。

製品によっては、火災で建物が崩れた場合に備えて、耐火性能のうち『急加熱・耐衝撃』性能試験に合格しているものもあります。

薬品保管庫・麻薬保管庫

実験に使う試薬や製品の材料となる薬品などを保管するための保管庫です。

耐火性能があるタイプのほかに、薬品による腐食などに対する耐性が重視されたものなど、さまざまな種類があります。

また、試薬や薬品の中には管理が厳しく義務づけられているものもあるため、厳重なロックシステムが採用されていたり、操作履歴が記録されたりするものもあります。

鍵保管庫

複数の人が使用する鍵や、大量の鍵を保管・管理するのに便利なのが鍵保管庫です。

鍵保管庫には、ほんとうに多くのタイプがあります。

たとえば大きさは、鍵1本を入れるような小さなものから、数百本の鍵を管理できる大きなものまでさまざまです。

また、固定して使うものもあれば、持ち運びができるタイプもあります。

業務用の大量の鍵が保管できる鍵保管庫の中には、使用者の履歴が残るだけでなく、ほかのセキュリティシステムと連携することができるものもあります。

たとえば、『鍵を返さなければ、鍵保管庫のある部屋から出られない』といった仕組みにすることも可能なのです。

データセーフ金庫

CDや磁気メディアなどの記録メディアを保管するための金庫です。

記録メディアは高温・高湿度に弱く、火災に遭うと、記録メディア本体が変形したり、保存していたデータが消失したりしてしまう可能性があります。

その記録メディアを火災から守るためのデータセーフ金庫(フレキシブルコンピュータディスク用金庫)は、耐火性能のところで紹介したように、

一般紙用の金庫よりも温度・湿度が厳しく制限された耐火性能試験をクリアしています。

また、温度や湿度に弱い一部の宝石を保管することも可能です。

(宝石の詳しい保管条件については、宝石店へ問い合わせてくださいね。)

学籍簿保管庫・重要書類保管庫

学校で生徒・児童の情報が書かれた書類を保管したり、病院でカルテを保管したりなど、さまざまな場所で使われます。

大量の書類を管理できるように大型のものが多く、耐火性能のほか、防盗性能を有しているものもあります。

設置場所に合わせた金庫

ホテル金庫

ホテルなどの宿泊施設の客室に置かれる小型の金庫です。耐火性能があるタイプもあります。

宿泊客が好きな暗証番号を設定できるタイプも多いですよね。

さらに、特徴的なロックシステムが採用されていることもあり、メーカー・宿泊施設・宿泊客がそれぞれ暗証番号を設定できるものもあります。

貴重品保管庫

複数の金庫が1つにまとまっているタイプで、コインロッカーなどもこれに含まれます。

会社などで貴重品管理に使用していたり、レジャー施設で使ったりしたことがある人もいるのではないでしょうか。

使用場所や目的などによって、さまざまなロックシステムが採用されていたり、冷蔵庫のように庫内を低温に保つ機能があるものがあったりします。

投入金庫

店舗での売上金の管理などに使われる金庫で、金庫の中にものを収納するための投入口と、金庫の中からものを出す取り出し口が分かれているのが特徴です。

ものを入れることは誰にでもできますが、ものを出すことは鍵を持っている・暗証番号を知っている、限られた人しかできません。

また、投入口からは中のものが取り出しにくい構造になっています。

耐火性能と防盗性能の両方を有しているものもあります。

組み立て金庫

搬入してから組み立てるタイプで、搬入口が狭くても大きな金庫を使いたいときに便利です。

また、組み立てた状態で搬入口を通過できない場合は、防犯効果も期待できます。

耐火性能・防盗性能があるものや、金庫室として使える大きなものもあります。

隠し金庫

ひと目見ただけでは金庫に見えず、『見つからない』ことで中身を守ることが期待できる金庫です。

- 床下や壁、家具に埋め込むタイプ

- 金庫以外のものに見た目を似せたタイプ

があります。

床下や壁、家具に埋め込むタイプ

このタイプは工事が必要な場合も多いですが、カーペット置いたり絵を飾ったりすることで隠せる上、持ち去られる心配がありません。

ただし、耐火性能がないタイプもあるので注意が必要です。

金庫以外のものに見た目を似せたタイプ

- 本に似せたもの

- 実際に壁掛け時計として使えるもの

- お菓子や飲み物のパッケージに似せたもの

など、さまざまな種類があります。

また、持ち運びがカンタンな小型のものだけでなく、サイドデスクに似せたものなどもあります。

窃盗の被害に遭うリスクは減らせますが、小型のものには耐火性能がない場合も多いので、こちらも注意が必要です。

金庫の鍵の種類

最後に紹介するのは、金庫の鍵の種類です。

セキュリティ技術の向上に伴い、金庫の鍵にも、ざまざまなタイプの鍵が使われるようになっていますよね。

ここからは、『解錠するために何を使うのか』によって3つのタイプ

- 暗証番号タイプ

- 生体認証タイプ

- 金庫から独立した鍵があるタイプ

に分けて、紹介していきます。

もちろん、違うタイプの複数の鍵が付いている金庫もあります。

暗証番号タイプ

まずは、暗証番号を使って解錠する、2種類の金庫

- ダイヤル式金庫

- テンキー式金庫

を紹介します。

暗証番号を使用するタイプの金庫の場合、鍵を紛失する心配がありません。

しかし『暗証番号を忘れた』というトラブルが多くあります。

ダイヤル式金庫

ダイヤル錠は、古くから金庫の鍵として使われています。

解錠作業に時間がかかるので、めんどうと感じる方もいると思いますが、そのめんどうさが防犯には役立ちます。

錠の内部の機構(仕組み)によって

- 固定変換ダイヤル

- キングスーパーダイヤル

- 百万変換ダイヤル

などの種類があります。

固定変換ダイヤルとキングスーパーダイヤルは、暗証番号の変更はできないので、暗証番号を変えたい場合は、錠自体を取り換えなければいけません。

ダイヤル式金庫の開け方が知りたい方は、つぎのページをチェックしてみてください。

『KingCROWN』と書かれている日本アイ・エス・ケイ(旧キング工業)社製の金庫

→『開かない金庫の壊し方』

上記以外の日本製の金庫

→『金庫の開け方』

テンキー式金庫

テンキー式の金庫も、暗証番号を使って解錠します。

ダイヤルを回す手間がない分、ダイヤル式金庫よりは解錠作業がラクです。

またダイヤル式金庫とは違い、多くのテンキー式金庫は、自分で好きな暗証番号を設定したり、暗証番号をカンタンに変更したりできます。

一方、注意点としては、

- テンキーの数字が摩耗すると、暗証番号が推測されやすい

- 電気を使用するタイプが多く、電池が切れたときや停電のときに使えなくなる

といった点があげられます。

とくに電池切れはテンキー式の金庫に多いトラブルで、定期的な電池の交換を忘れないことが大切です。

また、テンキーの摩耗によって暗証番号が推測されないように、定期的に暗証番号を変えるといった工夫も必要です。

新しいものでは、タッチパネルにテンキーが表示される金庫も出てきています。

生体認証タイプ

指紋や顔などを登録して鍵として使うタイプで、

- 指紋認証

- 指静脈認証

- 顔認証

- 虹彩認証

などがあります。一般の家庭向けで多いのは、指紋認証タイプです。

鍵を紛失することがない上、なりすましが難しく防犯性が高いことが特徴です。

一方、つぎの点には注意が必要になります。

- ケガをしたときや体質により、認証されづらい場合がある

- 電源が必要なため、電池切れや停電により動かなくなることがある

金庫から独立した鍵があるタイプ

最後は、持ち歩きができる鍵で解錠するタイプです。

- マグネットキー

- シリンダーキー

- カードキー

があります。

施錠・解錠作業はシンプルで、ダイヤル式のようなめんどうはありませんが、『鍵をなくした』といったトラブルが多いです。

マグネットキー式金庫

磁気パターンを使って解錠するタイプです。

鍵を錠にあてるだけで解錠ができるため、頻繁に開け閉めする場合はとても便利です。

また、鍵穴がないのでピッキングされる心配がありません。

施錠するときに、鍵が必要ないタイプの金庫もあり、『鍵を金庫内に置き忘れてしまう』といったトラブルが多発しています。

シリンダー式金庫

シリンダー錠も、古くから使われている鍵ですよね。

- 錠に差し込む部分にギザギザや溝がある一般的なタイプの鍵

- 丸いくぼみがいくつもあるディンプルキー

- 錠に差し込む部分が円筒形になっているチューブラーキー

などが金庫では採用されていますが、ピッキングなどに強いディンプルキーが人気です。

シリンダーキーは紛失のほか、『鍵が折れてしまった』というトラブルも多くあります。

頻繁に施錠・解錠する場合は、合鍵を作製して使い、マスターキーは大事に保管しておくのがオススメです。

カードキー式金庫

カードキー式金庫は

- 専用カードを使うタイプ

- 交通系ICカードや携帯電話、社員証などが使えるICカードタイプ

に分けられます。

複数枚のカードキーを鍵として登録でき、登録の削除なども行なえます。

とくにICカードタイプの場合は、解錠履歴システムと併用し、いつ・誰が(どのカードを使って)解錠したのか、記録を残すことも可能です。

こちらも電源が必要なため、電池切れや停電には注意が必要です。

また、専用カードの場合、何らかの原因でカードが使えなくなってしまうと、メーカーに依頼して対応してもらうしかありません。

まとめ

ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。

このコラムでは、金庫の種類について、

- 性能の種類

- 大きさや収納物、設置場所による種類

- 鍵の種類

の3つに分けて、紹介してきました。

金庫の種類についておさえておいてほしいポイントは、つぎの3つです。

- 金庫の性能については、『何から』金庫を守ることができるのかをしっかりチェックする

- 金庫にしまいたい収納物の種類や量、金庫を使いたい場所に応じた金庫の種類がある

- 金庫の鍵は、種類によって一長一短がある

セキュリティ技術が進歩すれば、新しい金庫が登場します。

金庫を選ぶときは、それぞれ種類の特長を理解し、あなたに合った金庫を見極めることが大切です。

そんなときに、今回のコラムが役に立ったら嬉しいです。

(ちなみに、金庫の選び方を紹介しているコラムもありますので、チェックしてみてくださいね。→チェックする!)

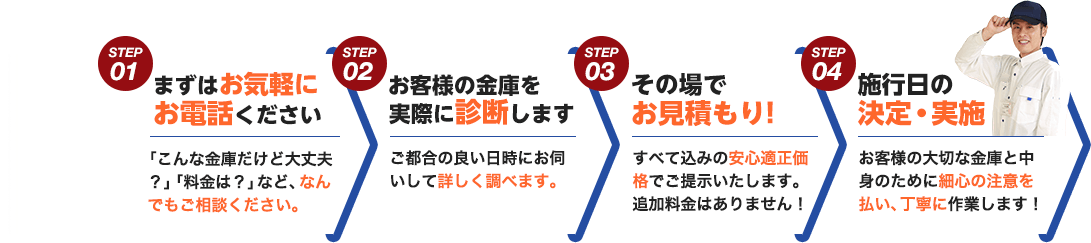

金庫の救急隊では、金庫に関するトラブルの相談をお受けしています。

「金庫の鍵が開かなくて困っている…。」

「金庫を処分したい!」

そんなときはぜひ1度、電話かメールでお問い合わせください。

見積もりは無料で、この時点でご予算に合わなければキャンセルも無料でできます。

詳しくはこちら。